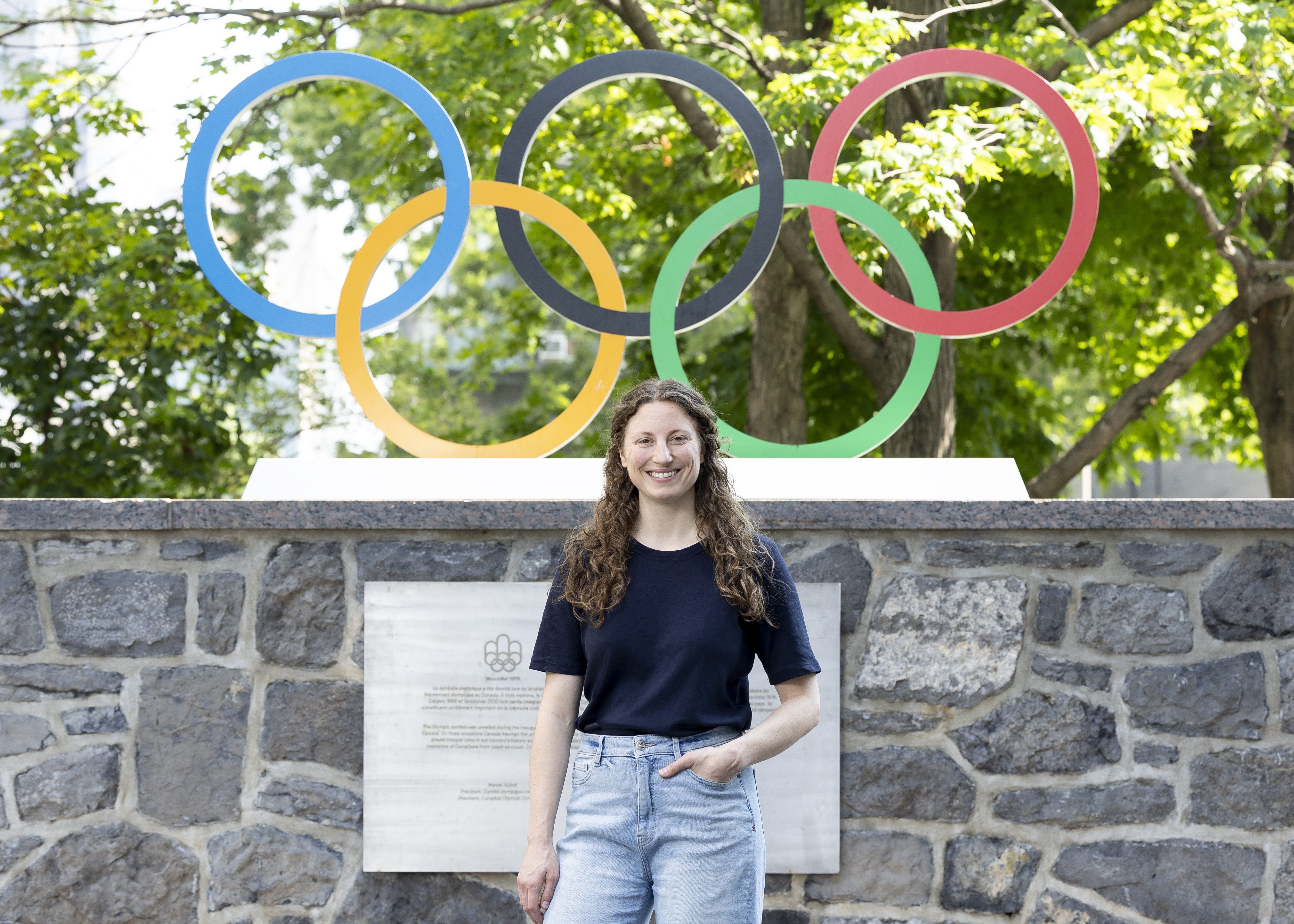

Dre Elena Grilli Cadieux, psychologue | Vers les J.O. 2026 – se dépasser sans se briser

André Lavoie, journaliste

Photo : Louis-Étienne Doré

Du cheerleading de calibre mondial à la psychologie sportive, il n’y avait qu’un saut pour Elena Grilli Cadieux! Celle qui veille aujourd’hui au bien-être psychologique de nombreux athlètes québécois – dont plusieurs participeront aux Jeux olympiques de 2026 – a elle-même connu les grandeurs et misères du milieu sportif de haut niveau. De l’adolescence jusqu’au début de la vingtaine, elle a brillé au sein d’une équipe qui a atteint les plus hauts sommets en 2013 en remportant la compétition mondiale de cheerleading à Orlando, en Floride. Après ces années d’entraînement et de performance, la vie de cette native de L’Île-Bizard a pris une trajectoire tout aussi disciplinée, mais nettement différente. Ses études en psychologie l’ont tout naturellement conduite vers… le monde sportif. Depuis 2020, la Dre Grilli Cadieux, psychologue, oeuvre ainsi au sein de l’Institut national du sport du Québec (INS Québec), situé au coeur du Parc olympique de Montréal. À l’approche des Jeux olympiques d’hiver qui se tiendront en Italie dans moins de six mois, Psychologie Québec s’est entretenue avec la psychologue qui a pour leitmotiv : « L’humain d’abord, l’athlète ensuite. »

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir psychologue, et plus particulièrement dans le domaine sportif?

La complexité de la psyché humaine m’a toujours fascinée. Je possède un côté altruiste, et je suis animée d’une envie profonde de comprendre nos réactions, nos comportements, nos manières d’être. Ayant pratiqué le cheerleading de haut niveau sur une base régulière, j’ai pu observer et mieux comprendre les enjeux psychologiques des athlètes d’une façon plus tangible. C’est un sport d’équipe, alors ça touche forcément aux enjeux relationnels, aux conflits de personnalités, à la pression de la performance, etc.

Comment peut-on parvenir à améliorer la performance et la vie des athlètes?

Les athlètes de haut niveau veulent constamment se dépasser, ce qui crée souvent un déséquilibre. Pendant mes années dans le monde du sport, j’ai pu constater les bienfaits du yoga et de la méditation de pleine conscience. Ces pratiques favorisent la concentration, tout en permettant de reconnaître et de respecter ses limites. Trop souvent, quand les athlètes professionnels se blessent, on les encourage à continuer, malgré la douleur. Sans compter que, pour les jeunes athlètes, ce n’est pas toujours facile de dire non, d’admettre qu’on est allé au bout de ses capacités. J’ai aussi découvert que ce type de méditation favorise le développement d’une forme d’acceptation et de non-jugement. On juge chacune de ses performances, mais on en vient vite à se juger soi-même. Peu à peu, grâce à ces pratiques, ça devient correct pour l’athlète de prendre une pause, de récupérer, d’accepter un mauvais résultat, une défaite… ou de se retirer à la suite d’une blessure, par exemple.

Quelle place occupe le facteur psychologique dans la performance sportive chez les athlètes de haut niveau?

Une place primordiale, pour que l’athlète soit dans les meilleures conditions possibles au moment de sa performance. Les athlètes de haut niveau doivent constamment prendre des décisions, s’adapter aux imprévus, ramener leur attention dans l’instant présent après une erreur. Ils ont tous développé des habiletés physiques exceptionnelles. Ce qui fait la différence, ce seront leurs habiletés mentales : ils auront pris le temps de les intégrer à leur entraînement, à leur routine quotidienne.

À titre de psychologue du sport et de consultante en performance mentale au sein de l'INS Québec, j'accompagne ainsi des athlètes de haut niveau pour les aider à atteindre un état d'esprit leur permettant à la fois de gérer leur stress, de réguler leurs émotions et d'atteindre leurs objectifs.

Sur le plan psychologique, qu’est-ce qui distingue les athlètes olympiques qui décrochent une médaille de ceux qui ne monteront pas sur le podium?

On doit garder en tête que très peu d’athlètes se rendent au niveau olympique. Parmi eux, encore moins repartiront avec une médaille. C’est bien difficile de déterminer LA recette psychologique qui mène un athlète au podium. Cela dit, on pourrait identifier certains aspects individuels, tels que le tempérament (constance, résilience, capacité d’adaptation) et divers traits de personnalité. On pourrait aussi prendre en compte le facteur environnemental (relation avec les coéquipiers, avec l’entraîneur, présence ou non d’un soutien parental et social), la variété des expériences vécues (défaites, contre-performances, échecs), ainsi que divers facteurs de risque (prédispositions à certains troubles de santé mentale, enjeux socioaffectifs).

Les athlètes font aussi face à la pression médiatique et à celle des critiques sur les réseaux sociaux. Comment les aidez-vous à composer avec cette réalité?

Lors d’un événement sportif majeur comme les Jeux olympiques, les jugements viennent de toutes parts. En tant que psychologue du sport, je me dois d’être présente pour permettre à l’athlète de nommer les émotions qu’il a ressenties devant ces critiques, de les rendre légitimes. Le tout bien sûr dans un espace protégé et bienveillant. C’est la même chose au lendemain d’une importante compétition, ou encore lorsque l’athlète décide de prendre sa retraite. Après de grands moments d’intensité, trop souvent il n’y a plus personne autour de soi… Qu’elle soit volontaire ou provoquée par d’autres facteurs comme une blessure, la fin d’une carrière sportive marque le début d’une redéfinition de soi : qui suis-je maintenant que je ne suis plus un athlète?

La question de l’identité semble d’ailleurs hanter bien des sportifs…

De nombreux sportifs évoluent dans des environnements très encadrés. Une fois leur carrière terminée, ils perdent cet encadrement, ce qui en déstabilise certains. Voilà qu’ils se retrouvent devant une grande page blanche : que vont-ils y écrire? C’est pourquoi je les accompagne dans ces moments charnières. On leur fait comprendre qu’ils ne sont plus dans la performance, mais dans l’exploration. Car pratiquer un sport, c’est développer une identité très forte, surtout sur le plan physique : après les exploits, que leur reste-t-il? Après une carrière sportive, il faut prendre un pas de recul, et découvrir que notre identité peut être multidimensionnelle. Non seulement il faut aborder cette question dans le milieu sportif, mais il faudrait le faire beaucoup plus tôt, si possible en début de carrière.

Est-ce qu’on s’attarde davantage aujourd’hui au bien-être psychologique des athlètes québécois?

Selon mon expérience personnelle et ma pratique clinique actuelle, je considère que oui. Du moins, la communauté sportive prend de plus en plus conscience de l’importance de cet aspect de la préparation des athlètes. Également, il y a davantage de reconnaissance et de soutien offert aux athlètes pour les services d’accompagnement en santé mentale, notamment pour les athlètes faisant partie de l’équipe nationale.

Et finalement, quelles leçons pourrait-on retenir de la psychologie sportive?

Il y a d’abord la vaste question de la performance, présente dans pratiquement toutes les sphères de nos vies, aussi bien au travail que dans nos relations de couple, ce qui peut entraîner des déséquilibres. Toutes nos existences sont traversées de périodes transitoires, d’un emploi à un autre, du marché du travail à la retraite, etc. Les psychologues du sport travaillent avec des gens qui doivent eux aussi composer avec les transitions, et parfois de manière brutale. Sans compter que les athlètes sont souvent forcés de se redéfinir, mais c’est le propre des êtres humains : après une perte d’emploi, une rupture amoureuse, la venue d’un enfant, etc.

Et que dire de la gestion de l’échec, qui n’est pas seulement le lot des athlètes lors des compétitions? Les moments de chute sont difficiles. Qu’il s’agisse d’une médaille perdue ou de la fin d’une relation, il faut un temps d’arrêt pour reprendre pied… et retrouver l’équilibre.

À traits levés

1. Un conseil aux jeunes psychologues :

« Le métier de psychologue est le plus beau du monde, mais pour le pratiquer, il faut prendre soin de soi. »

2. Un film marquant :

« Inception (Origine, 2010), de Christopher Nolan. »

3. Que diriez-vous à l'étudiante Elena Grilli Cadieux?

« Même s’il n’est pas simple de devenir psychologue du sport, de croire en ses rêves. »

4. Une phrase ou un proverbe qui vous définit ou qui vous donne de la motivation :

« Tout ce qu’il nous faut est de mettre de l’ordre à l’intérieur de nous et l’extérieur prendra soin de luimême. » – Eckhart Tolle